Für Interessierte vielleicht mal ausführlicher zur doppelten Auslösung, wie ich sie (bisher) verstehe, weil einiges hier nicht recht deutlich wurde, wie ich finde, bzw. oben auch falsch dargestellt ist...

Teil 1 Aufstieg des Hammers

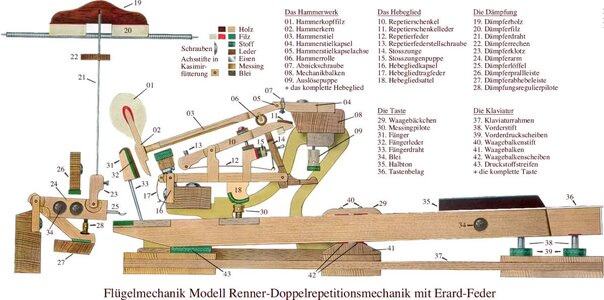

Der Hammer wird über das Hammerröllchen gleichzeitig getragen von zwei Hebeln, auf denen das Röllchen aufliegt. Den Hauptanteil des Hammergewichts trägt der eher flach liegende Repetierschenkel. (Wobei dieser Anteil federnd gelagert ist und die Federstärke eingestellt werden kann). Durch ein Fenster in dessen Auflagefläche unterstützt ihn die dazu fast senkrecht gestellte Stoßzunge als zweiter Hebel beim Tragen, so dass bei ausnahmslos jedem (!) Tastenanschlag, vom donnernden Fortissimo bis zum zartesten Pianissimo und auch in der schnellsten Repetition, immer beide zugleich das Röllchen samt Hammer auf dem beginnenden Weg nach oben beschleunigen. Währenddessen allerdings in wechselnden Anteilen je nach Stellung zueinander.

(Die oben geäußerte Vorstellung, es gäbe zur Klangerzeugung an der Saite auch die Möglichkeit ohne Stösser zu spielen und nur durch die Federkraft des Repetitionshebels beim Lösen der Taste einen Ton zu erzeugen ist definitiv falsch - solange der Flügel korrekt reguliert ist. Die Federkraft darf dazu niemals ausreichen, weil es sonst zu kaum kontrollierbarem Trommeln kommt. An der Tonerzeugung ist stattdessen grundsätzlich immer der Stösser beteiligt, und zwar entscheidend, weil bis ganz zuletzt vor dem Hammerabflug.)

Die Bezeichnung "doppelte Auslösung" bedeutet, dass zum Ende der Beschleunigungsphase des Hammers beide unterstützenden Hebel zeitlich parallel ihre Unterstützung einstellen - sozusagen in einer konzertierten Aktion und gefühlt beinahe gleichzeitig. Allerdings tun sie das wegen ihrer unterschiedlichen Form, Lage und Lagerung auf verschiedene Weise:

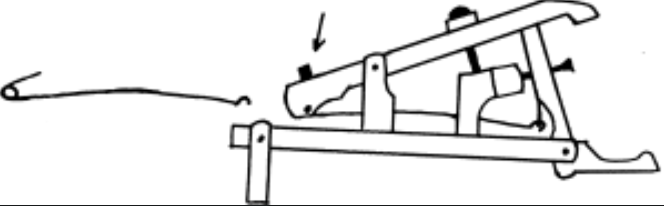

Der Repetierhebel tut es zuerst und zwar endet seine flächige Unterstützung mehr oder weniger abrupt per Endanschlag, wohingegen sich der Stößer bei seinem Abschied etwas mehr Zeit nimmt und währenddessen damit beginnt, mit seiner oberen tragenden schmalen Kante unter dem Röllchen schräg zur Seite von ihm abzugleiten. Dabei hat er zum Ende hin zwar mehr und mehr allein das Gewicht zu tragen, aber er verabschiedet sich dabei zugleich auch durch sein Wegklappen mehr und mehr vom Tragen und Beschleunigen. Kurz gesagt: Der flache Trageschenkel verabschiedet sich also zuerst und fast schlagartig vom Röllchen, der steile Stößer sagt ihm einen Ticken später mit einem wischenden schrägen Schubs das letzte Adieu.

Mit dem letzten Teil dieses wischenden Schubs, während der Hammer bzw das Röllchen sich von der Stoßzungenkante ablöst, was wegen der dabei zu Anfang plötzlich auftretenden kurzen Gewichtserhöhung als kleiner Druckpunkt spürbar ist, (die Stütze des Rephebels fehlt plötzlich, der Stösser muss nun alles allein übernehmen!) beginnt der sogenannte Nachdruck. In dieser kurzen allerletzten Unterstützungs-Phase, nachdem das Röllchen allein auf die Stoßzungenkante gesetzt worden ist, hat die Stösserkante weiter immer noch Kontakt zum Röllchen, aber der wird nun durch ihre Seitwärtsbewegung rasch immer schwächer, so dass der Spieler den endgültigen Hammerabflug jetzt kaum noch beeinflussen kann. (Mit viel Kraft geht aber auch das noch).

Diese unterschiedliche Art und Weise der beiden fast zugleich und gemeinsam ablaufenden Auslösevorgänge des Hammers, zusammen als seine doppelte Auslösung bezeichnet, bietet zwei entscheidende Vorteile. Zum einen lassen sich beide Teilvorgänge sehr gezielt und dosiert mechanisch einstellen, was sowohl dem Techniker wie dem Spieler eine gut dosierbare und reproduzierbare Kontrolle darüber erlaubt, wie und wann der Hammer im entscheidenden Zeitpunkt der Ablösung seine beiden Beschleunigungsträger jeweils verlässt. Zum anderen ermöglicht die definiert variable Einstellung der unterschiedlichen "Abschiede" beider Hebel es, dem Pianisten in seinem individuellen Spielempfinden für den Anschlag so gut wie irgendmöglich entgegenzukommen.

Nachdem die Anschlagsphase damit beendet ist beginnt der aufsteigende Trägheitsflug des Hammers, der jedoch nach kürzester Zeit durch das Aufprallen auf die Saite und die Tonerzeugung gestoppt wird. Es kommt zur Schubumkehr und der Hammer bewegt sich beschleunigt nach unten. Die Landung und Abbremsung ist komplex, denn daran ist zusätzlich noch ein dritter gefederter Hebel beteiligt, der Fänger. Je nach der Konstellation der drei Hebel ändern sich damit auch gegenüber oben die Bedingungen für einen erneuten Abflug des Hammers, sprich seine Repetition.

Wird alles länger als ich dachte, deshalb Teil 2 mit dem Niedergang irgendwann später.

(und nur falls es nicht ermüdet?)