A

Alter Tastendrücker

- Registriert

- 31.08.2018

- Beiträge

- 4.350

- Reaktionen

- 6.515

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

Etwa zeitgleich gab es ja eine Trennung in vergleichsweise wenige Musiker, die zeitgenössische Musik spielten (darunter durchaus auch noch eigene Werke) und der großen Mehrheit, die nur noch "museale" Werke spielten. Inzwischen sind wir aber auch in der zeitgenössischen Musik bei einer weitgehenden Trennung zwischen Komponisten und Ausführenden, was sich ja auch in der Ausbildung widerspiegelt. Liegt es eventuell daran, dass die Komplexität (spieltechnisch, kompositorisch) ein hohes Niveau auf beiden Feldern extrem schwer macht?Eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist, warum es in der europäisch geprägten Kunstmusik im 20. Jahrhundert eher unüblich wurde, die eigenen Kompositionen als Komponist selbst solistisch aufzuführen. Es geht dabei ja um die Trennung von Komposition und Interpretation.

Beispielhaft diese Aufnahme seines ersten Klavierkonzerts:Schostakowitsch war ein sehr guter Pianist, der mit Erfolg in Warschau beim Chopinwettbewerb angetreten ist.

Seine Aufnahmen eigener Werke (Konzert; op. 87, Kammermusik) sind extrem leichtfüssig. Nichts von fettem russischem Ton

Sehr sehenswert ist auch das hier:

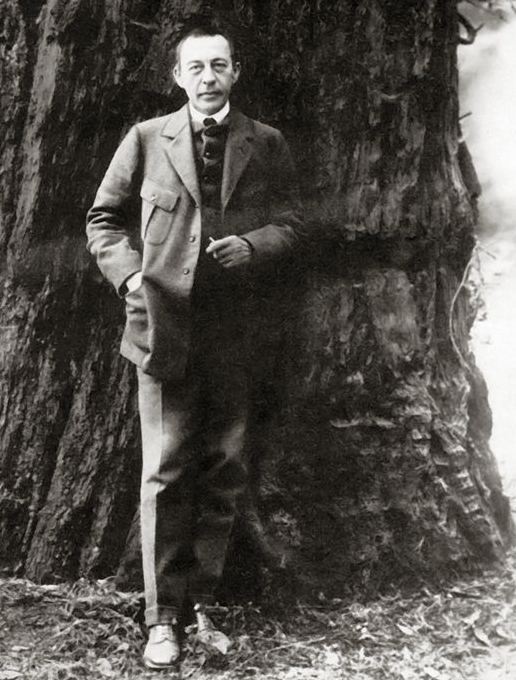

Die Behauptung, dass das Video von irgendjemand Namenlosem mit einem Camcorder in irgendeinem Konservatorium auf einem Reproduktionsklavier aufgenommen wird, halte ich bestenfalls für amüsant. Überliefert ist zwar, dass er nach Skrjabins Tod ihm eine Reihe von Klavierabenden widmete, aber einzig die akustische Aufnahme vom Prélude fis-moll aus Op.11 ist verfiziert von Rachmaninoff eingespielt.

Die Aufnahme ist ein Hoax, so wie es alle Jahre wieder mal angeblich überlieferte Aufnahmen von Franz Liszt gibt.

Eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist, warum es in der europäisch geprägten Kunstmusik im 20. Jahrhundert eher unüblich wurde, die eigenen Kompositionen als Komponist selbst solistisch aufzuführen. Es geht dabei ja um die Trennung von Komposition und Interpretation. Was spricht für die Personalunion, was dagegen? Spielt vielleicht das, was in der Literaturwissenschaft als „Tod des Autors“ * bezeichnet wird, eine Rolle?

*https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tod_des_Autors

@kitium ein super Gedanke!!!Der Tod des Autors spielt sicherlich eine Rolle bei der Vertonung von Gedichten, wenn z.B. ein Komponist Gedichte im inneren Ohr mit der Stimme des ihm persönlich bekannten Dichters liest, oder sich gerade dazu zwingen muss, dies nicht zu tun.

@kitium ein super Gedanke!!!

Etwa in den slawischen Kulturen war und ist es üblich, dass Lyrik mit immensem Pathos deklamiert wird - man könnte nachsehen, ob und welche Dichter Tschaikowski, Mussorgski usw vertont haben und ob sie diese deklamieren hörten bei Lesungen.

(Ich habe ein paar russische Lyrik Deklamationen gehört - saperlot, das wirkt schon etwas befremdlich)

das ist schon gut 30 Jahre her, und ich glaube nicht, dass da Aufnahmen gemacht wurden - - wenn du einen ungefähren Eindruck von solcher pathetischer Deklamation haben willst: erstaunlicherweise hat Karl Kraus, dessen Texten man das nicht ansieht, auch so in diese Richtung pathetisch deklamiert.Hast Du davon Beispiele, die ich mir anhören/-sehen könnte ?

Hast Du davon Beispiele, die ich mir anhören/-sehen könnte ?