Danke für deine Erklärung, aber wo ist der ursprüngliche Text hin? Du hattest doch zuerst 10 mal soviel geschrieben?

Also OK, hier die nächtlich weggedrückte Langversion...

= = = ==

Das ist bei all denjenigen Flügel so, deren Mechanik einen "Repetitionsschenkel" hat, aus der sogenannten "Doppelten Auslösung"; gemäß der Erfindung von Sebastien Erard 1821.

Der Ablauf:

Die Taste hebt hinten mit der Pilotenschraube die Repetition, dieses kleine dreieckige Rähmchen. Im Grunde ist die Repetition ein Hebel, der an einem kleinen Hebelarm einen langen Hebel bewegt. Am Ende des großen Hebels sitzt ein Stift, der Stößel. Dessen oberes Ende ist "gleichauf" mit einem gefederten Hebel, eben diesem Repetitionsschenkel.

Der Stößel drückt unter das Röllchen unter dem Hammerstiel und hebt damit den Hammer.

Solange, bis der Hammer einzwei Millimeter vor die Saite kommt - und dann beiseiteklappt. (Der "starre" Stößel MUSS beiseiteklappen, "auslösen", weil er sonst den Hammerfilz vor die Saite klemmt und die Saite damit am Schwingen hindert.)

Da der Hammer "oben" Schwung hat, erreicht er die Saite und produziert den Ton. Der Stößel ist schon beiseitegeklappt, das Hammerröllchen samt Hammer fällt von der "federnden" Saite auf den gefederten Repetitionsschenkel zurück ....

.. und da hast du den "Aftertouch", die Kraft, die "in der Auslösung"; bei weggeklapptem starren Stößel weich unter dem Finger federt.

Eine federnde Kraft, mit der du den Hammer nochmal und nochmal einsetzen kannst, meist im Piano- oder Pianissimo-Bereich. Man nennt dieses dann "Spielen in der Auslösung" - oder "aftertouch".

NB Auch diese zweite Bewegung ist wieder begrenzt, denn auch der Repetitionsschenkel soll das Hammerröllchen nicht soweit heben können, dass der Hammer die Saite "klemmen" könnte. Also stößt der Repetitionsschenkel oben gegen einen Anschlag, die Abnickschraube. Die zweite "Auslösung". Daher "doppelte Auslösung" - es gibt zwei Mechanismen, den Hammer an die Saite zu heben, beide haben eine "Bremse", um zu verhindern, dass der Hammer an der Saite klemmt.

Bis der Stößel - bei genügend Tastenrückweg - wieder unter das Röllchen klappt und dann der Stößel wieder ein starres Heben des Hammers ermöglicht.

Also der Unterschied:

I- starres Heben des Hammers - bis zur Auslösung. Dann:

II- gefedertes erneutes Heben des Hammers - "in der Auslösung", nicht mittels Stößel (der ist weggeklappt), sondern per gefedertem Repetitionsschenkel - das ist der Aftertouch

= = = = =

Also diese Mechanik mit Repetitionsschenkel, dass haben doch eigentlich fast alle Flügel seit seiner Erfindung?Also müsste das bei allen korrekt regulierten Flügeln so sein wie in dem Video oben?

Keineswegs. Anfangs DURFTEN sie ja nicht, wenn sie nicht Erard hießen, weil? Patentschutz...

Bei allen Flügeln, die das Patent von Erard 1821 nutzten oder nutzen durften, kann man es auch nicht erwarten, weil einzelne Hersteller mit den Achseln zuckten, weil sie dachten, unsere Mimiken können das genauso gut, oder fast genauso gut.., und bei den meisten Pianisten kommt's eh nicht darauf, an, weil die Mechanik "schnell genug" sei für deren lahme Finger... Und oder weil die Hersteller stolz auf eigene Entwicklungen (= abseits Erard, Herz) waren.

M.w. hat z.B. Steinway das Erard-Patent, die Herz-Weiterentwicklung einfach noch mal ganz leicht noch verbessert... Henry Steinway Jr. in 1858, und die haben in den USA eh gemacht, was sie wollten. Haben Sachen aus Europa schlankerdings kopiert und vewurstelt.

Aber Pleyel z.B. hat die Erard-Mimik erst in den 1890er Jahren m.W. eingebaut.

Tafelflügel hatten fast nie die doppelte Auslösung. Die hatten weitenteils die englische "Hopper"-Action.

Also, Erard hat das ab 1821 gebaut und verkauft, dann haben es auch linke Erard-Nachahmer ohne Angst vor Patentverletzungs-Klagen seitens Erard gemacht ..., dann Steinway, dann so nach und nach alle, und seit ca. 1906, seit Bösendorfer die Wiener Mechanik nicht mehr baute, und seit Blüthner die Blüthner-Patent-Mechanik nicht mehr baute, haben es ca. dann alle (...echten Flügel...) gehabt. Mit Ausnahme Blüthner seit ca. 1906.

Wie überall in der Technik, einer fängt es an, lässt es sich patentieren, irgendwann laufen die Patente aus, und alle bauen es dann, wenn es gut ist... Blüther z.B. war sehr lange sehr stolz auf die Blüther-eigene Patentmechanik, und es brauchte und brauchte, dass sie sie nicht mehr bauten.

Also kommts drauf an, bei Kaufinteresse einem Flügel mal unters Kleidchen zu lugen, ob er das WIRKLICH hat, was man so erwartet...

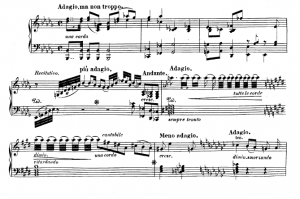

Zur Erbauung mal ein Foto einer Wand bei Bechstein in Berlin, was es allein bei der Erard-Herz-Mimik so alles an Varianten gegeben hat...