P

pennacken

- Registriert

- 10.07.2009

- Beiträge

- 423

- Reaktionen

- 7

@ Rolf: langsam spielen und langsam bewegen taugt nicht viel, oder anders gesagt, nie auf einem Ton/Griff ausruhen oder stehenbleiben. Das bedeutet das Nutzen der Zeit zwischen den Tönen.

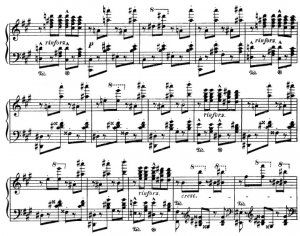

Habe ich Rolf so richtig verstanden? Ich versuchs mal konkret am einfachen Beispiel: Eine Folge von 8-tel Sexten in der rechten Hand, vorgegebenes Tempo viertel = 140. Langsam, so daß nicht daneben gegriffen wird und daß Ton, Anschlag usw. kontrolliert und verbessert werden kann, könnte dann zunächst viertel = 60 sein, also jeweil eine halbe Sekunde auf einem Achtel. Was tun die Finger in dieser Zeit?

Zwei bleiben auf den angeschlagenen Achteln liegen, während dieser Zeit (!) nehmen die nächsten bereits ihre Position ein, schlagen aber noch nicht sofort an. Sind für die nächsten Töne ein oder zwei Finger dieselben oder liegen die Positionen weit auseinander, lösen sich die zuerst angeschlagenden sofort wieder, nehmen ihre neue Position ein und bleiben den Rest der halben Sekunde in Bereitschaft. Im weiteren Fortschritt wäre dann, falls legato gespielt werden soll, das rechte Pedal zu Hilfe zu nehmen.

LG

Pennacken

Habe ich Rolf so richtig verstanden? Ich versuchs mal konkret am einfachen Beispiel: Eine Folge von 8-tel Sexten in der rechten Hand, vorgegebenes Tempo viertel = 140. Langsam, so daß nicht daneben gegriffen wird und daß Ton, Anschlag usw. kontrolliert und verbessert werden kann, könnte dann zunächst viertel = 60 sein, also jeweil eine halbe Sekunde auf einem Achtel. Was tun die Finger in dieser Zeit?

Zwei bleiben auf den angeschlagenen Achteln liegen, während dieser Zeit (!) nehmen die nächsten bereits ihre Position ein, schlagen aber noch nicht sofort an. Sind für die nächsten Töne ein oder zwei Finger dieselben oder liegen die Positionen weit auseinander, lösen sich die zuerst angeschlagenden sofort wieder, nehmen ihre neue Position ein und bleiben den Rest der halben Sekunde in Bereitschaft. Im weiteren Fortschritt wäre dann, falls legato gespielt werden soll, das rechte Pedal zu Hilfe zu nehmen.

LG

Pennacken