App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

S

Sonnendeck

- Registriert

- 17.08.2016

- Beiträge

- 423

- Reaktionen

- 661

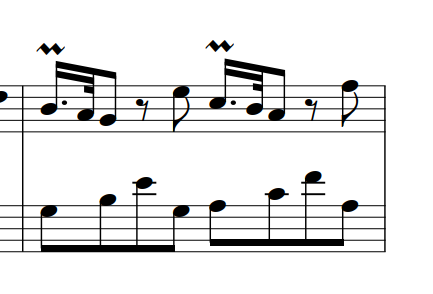

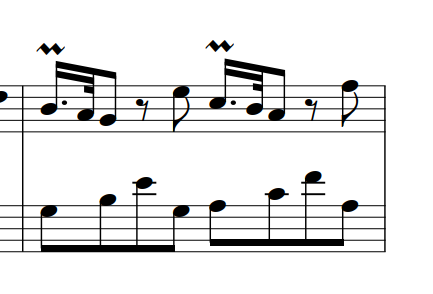

Instrumente, die Töne nur alleine spielen können sind so viel einfacher... *lach*

Jetzt verstehe ich auch, wie ich 5 Schläge in nen 3/4 Takt bekomme, kann ja gleichzeitig spielen...

Und heute bekomm ich wohl den Preis für das dickste Brett vorm Kopf...

Liebe Grüße vom

Sonnendeck

Jetzt verstehe ich auch, wie ich 5 Schläge in nen 3/4 Takt bekomme, kann ja gleichzeitig spielen...

Und heute bekomm ich wohl den Preis für das dickste Brett vorm Kopf...

Liebe Grüße vom

Sonnendeck

Zuletzt bearbeitet:

Gelöschte Mitglieder 10077

- Registriert

- 13.09.2015

- Beiträge

- 3.380

- Reaktionen

- 1.847

Dazu mal eine Frage. Die Pause steht ja bei Henle in Klammern, weil sie in der Quelle fehlt (und deshalb vom Verlag ergänzt wurde).

Wenn diese Pause jetzt (z. B. bei einem anderen Stück) komplett fehlen würde, muß man sie sich dann dazudenken oder rutscht die halbe Note der zweiten Stimme dann an den Taktanfang? (Womit dann wiederum eine Viertelpause am Ende des Taktes fehlt.)

Wenn diese Pause jetzt (z. B. bei einem anderen Stück) komplett fehlen würde, muß man sie sich dann dazudenken oder rutscht die halbe Note der zweiten Stimme dann an den Taktanfang? (Womit dann wiederum eine Viertelpause am Ende des Taktes fehlt.)

Wiedereinsteiger123

- Registriert

- 01.11.2015

- Beiträge

- 887

- Reaktionen

- 899

Ach nee, ich glaub ich hab ne Idee:, fange mit dem h an, nach einem Schlag das d dazu, das h bleibt liegen und zum Schluss das h nochmal anschlagen, das d bleibt liegen. Kann das sein?

Ja genau. Das Pausenzeichen in Klammern kann man als "Achtung"-Zeichen verstehen, dass - anders als bisher im Stück - eine weitere Stimme einsetzt.

Wiedereinsteiger123

- Registriert

- 01.11.2015

- Beiträge

- 887

- Reaktionen

- 899

Wenn diese Pause jetzt (z. B. bei einem anderen Stück) komplett fehlen würde, muß man sie sich dann dazudenken oder rutscht die halbe Note der zweiten Stimme dann an den Taktanfang? (Womit dann wiederum eine Viertelpause am Ende des Taktes fehlt.)

Ersteres, die horizontale Positionierung gibt einem dann bei Fehlen des Pausenzeichens Aufschluss, auf welcher Zählzeit die Note zu erklingen hat.

S

Sonnendeck

- Registriert

- 17.08.2016

- Beiträge

- 423

- Reaktionen

- 661

Ja genau. Das Pausenzeichen in Klammern kann man als "Achtung"-Zeichen verstehen, dass - anders als bisher im Stück - eine weitere Stimme einsetzt.

DANKE!!! *knutsch*

Liebe Grüße vom

Sonnendeck

S

Sven

- Registriert

- 31.05.2015

- Beiträge

- 2.648

- Reaktionen

- 1.729

Dazu mal eine Frage. Die Pause steht ja bei Henle in Klammern, weil sie in der Quelle fehlt (und deshalb vom Verlag ergänzt wurde).

Wenn diese Pause jetzt (z. B. bei einem anderen Stück) komplett fehlen würde, muß man sie sich dann dazudenken oder rutscht die halbe Note der zweiten Stimme dann an den Taktanfang? (Womit dann wiederum eine Viertelpause am Ende des Taktes fehlt.)

An der Richtung des Halses sollt ihr sie erkennen!

G

Granados

- Registriert

- 08.02.2022

- Beiträge

- 73

- Reaktionen

- 54

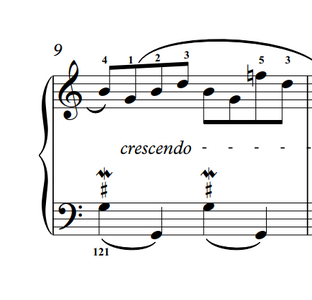

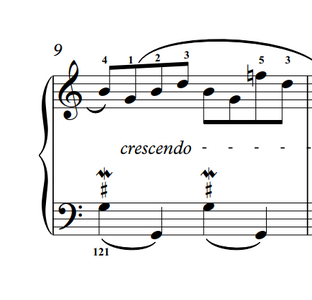

Gibt es einen Konsens, welche Fingersätze man für Verzierungen nehmen soll?

Graham Fitch schlägt bei den Trillern unten im Bild, sie mit drei Fingern - mit 3-2-4-3 zu spielen. Ich habe das ein wenig geübt und das kommt mir deutlich schwerer vor als 3-2-3-2, also nur zwei Finger zu verwenden. Hat das Vorteile, wenn man den 3-Finger-Fingersatz lernt?

Ein ähnliches Dilemma hatte ich bei z.B. dieser Stelle.

Die Mordents in der linken Hand kann man mit zwei oder mit drei Fingern spielen. Ich habe das zuerst mit zwei (1-2-1), dann mit drei (2-3-1) Fingern geübt und (dadurch ist die Stelle unsicher geworden, ich hätte mich von Anfang für einen Fingersatz entscheiden sollen). Ich finde, beide Fingersätze haben Vor- und Nachteile, der zweite Fingersatz ist wahrscheinlich musikalischer - Daumen landet auf der Hauptnote.

Graham Fitch schlägt bei den Trillern unten im Bild, sie mit drei Fingern - mit 3-2-4-3 zu spielen. Ich habe das ein wenig geübt und das kommt mir deutlich schwerer vor als 3-2-3-2, also nur zwei Finger zu verwenden. Hat das Vorteile, wenn man den 3-Finger-Fingersatz lernt?

Ein ähnliches Dilemma hatte ich bei z.B. dieser Stelle.

Die Mordents in der linken Hand kann man mit zwei oder mit drei Fingern spielen. Ich habe das zuerst mit zwei (1-2-1), dann mit drei (2-3-1) Fingern geübt und (dadurch ist die Stelle unsicher geworden, ich hätte mich von Anfang für einen Fingersatz entscheiden sollen). Ich finde, beide Fingersätze haben Vor- und Nachteile, der zweite Fingersatz ist wahrscheinlich musikalischer - Daumen landet auf der Hauptnote.

Zuletzt bearbeitet:

A

Alter Tastendrücker

- Registriert

- 31.08.2018

- Beiträge

- 4.316

- Reaktionen

- 6.410

Da wir im ersten Beispiel keine Vorzeichnung sehen ist es völlig unklar, wo schwarze und weiße Tasten sind. Kann man nichts zu sagen.

Im zweiten Beispiel kommt der Mordent AUF die Zeit, der FS 2-3-1 is,t kombiniert mit einer Anschlagsbewegung von oben, die dem ersten Ton einen deutlichen Akzent mitgibt, bei Weitem vorzuziehen.

Im zweiten Beispiel kommt der Mordent AUF die Zeit, der FS 2-3-1 is,t kombiniert mit einer Anschlagsbewegung von oben, die dem ersten Ton einen deutlichen Akzent mitgibt, bei Weitem vorzuziehen.

C

Cheval blanc

- Registriert

- 04.04.2020

- Beiträge

- 2.503

- Reaktionen

- 3.045

Ob man den Pralltriller mit der Nebennote beginnt (4 Töne) oder mit der Hauptnote (3 Töne) - darüber streiten sich die Musikwissenschaftler. Es gibt zahlreiche zeitgenössische Quellen (nachzulesen bei Isolde Ahlgrimm), die den dreitönigen Pralltriller als Normalfall ansehen. Daß der Pralltriller in jedem Falle mit der oberen Nebennote zu beginnen hat, war die Ansicht von Wanda Landowska, die lange Zeit als unangefochtene Päpstin der „historisch informierten Aufführungspraxis“ gegolten hat.

Für den Mordent empfehle ich (wie schon von @Alter Tastendrücker erläutert) den Fingersatz 2-3-1 - mit Akzent auf dem ersten Ton!

Für den Mordent empfehle ich (wie schon von @Alter Tastendrücker erläutert) den Fingersatz 2-3-1 - mit Akzent auf dem ersten Ton!

G

Granados

- Registriert

- 08.02.2022

- Beiträge

- 73

- Reaktionen

- 54

Die Tonart ist G moll, es geht um die Takte 3 und 4.Da wir im ersten Beispiel keine Vorzeichnung sehen ist es völlig unklar, wo schwarze und weiße Tasten sind. Kann man nichts zu sagen.

Es sollen 4 Töne pro Triller gespielt werden und am besten mit dem gleichen Fingersatz, weil es sich um Sequenzen handelt.

A

Alter Tastendrücker

- Registriert

- 31.08.2018

- Beiträge

- 4.316

- Reaktionen

- 6.410

Das wäre mir bei Bach so nicht bekannt!den dreitönigen Pralltriller als Normalfall ansehen.

Im 'Versuch' von CPE Bach jedenfalls sind jede Menge Beispiele für alle Arten von (Prall)Trillern, die praktisch ausnahmslos mit der oberen oder unteren Nebennote beginnen.

Es gibt dort aber auch die Ausnahme: der Schneller! Der scheint aber so ungewöhnlich zu sein, dass ihn der Autor nur ausnahmsweise auf sehr kurzen Noten (kurzer Notenwert oder scharfes Staccato) für sinnvoll hält und recht umständlich als umgekehrten Mordent beschreibt.

Die oft zitierte Stelle im Eröffnungssatz der B-Dur Partita könnte als Beispiel dienen!

S

StefanN

- Registriert

- 24.05.2021

- Beiträge

- 1.078

- Reaktionen

- 601

Dass der Praller eine schwarze Taste ist, war wirklich entscheidend.

Verzierungen sollte man als Reflex spielen, nicht so ausnotiert. Der Fingersatz von Fitch kommt mir recht cembalotypisch vor (die Tasten sind anders dimensioniert und schwergängiger, da funktioniert dieses Gehakele mit 4 auch).

Ich verziere grundsätzlich ohne derartige Fingerwechsel - außer noch bei langen Trillern.

"Gleicher Fingersatz" bei "Sequenzen" ist zu technisch gedacht. Der Klangwille ist wichtig. Und einen gleichen Klang bekommt man auch mit verschiedenen Fingersätzen hin.

Verzierungen sollte man als Reflex spielen, nicht so ausnotiert. Der Fingersatz von Fitch kommt mir recht cembalotypisch vor (die Tasten sind anders dimensioniert und schwergängiger, da funktioniert dieses Gehakele mit 4 auch).

Ich verziere grundsätzlich ohne derartige Fingerwechsel - außer noch bei langen Trillern.

"Gleicher Fingersatz" bei "Sequenzen" ist zu technisch gedacht. Der Klangwille ist wichtig. Und einen gleichen Klang bekommt man auch mit verschiedenen Fingersätzen hin.

- Registriert

- 17.06.2013

- Beiträge

- 14.586

- Reaktionen

- 27.491

Zahlreich sind die Quellen für den dreitönigen Pralltriller ganz bestimmt nicht - im 18. Jahrhundert war der eine Ausnahmeerscheinung und kam praktisch nur auf fallenden Sekunden vor. In dem gezeigten Beispiel ist zweifellos ein regulärer Triller gemeint, der mit der oberen Nebennote beginnt. Das Ende des Trillers ist hier ausgeschrieben - sicher deshalb, um den Spieler davon abzuhalten, einen hier unerwünschten Nachschlag eizufügen. Die korrekte Ausführung dürfte in etwa so lauten:Es gibt zahlreiche zeitgenössische Quellen (nachzulesen bei Isolde Ahlgrimm), die den dreitönigen Pralltriller als Normalfall ansehen.

Die oft zitierte Stelle im Eröffnungssatz der B-Dur Partita könnte als Beispiel dienen!

Das verstehe ich nicht - hier ist meiner Meinung nach die Lage klar - die Triller müssen allesamt mit der oberen Nebennote beginnen. C.P.E. Bach schreibt ziemlich eindeutig:

Dieser Prall=Triller kann nicht anders als vor einer fallenden Secunde vorkommen, ...

Was den von dir erwähnten Schneller angeht, den er vom Pralltriller unterscheidet, schreibt er ebenso unmissverständlich:

Dieser Schneller wird allezeit geschwinde gemacht und kommt niemals anders als bei gestossenen und geschwinden Noten vor, welchen er einen Glanz giebt, und wo er just zur Ausfüllung ausreicht.

Weder das eine (fallende Sekunde) noch das andere (gestoßene Noten) gibt es im Praeludium der 1. Partita - die Triller sollen im Prinzip so gespielt werden wie in dem Beispiel oben.

Verzierungen sollte man als Reflex spielen, nicht so ausnotiert.

Das stimmt in dieser Allgemeinheit nicht. Die kürzeren französischen Manieren sind durchaus rhythmisch exakt zu spielen, bei längeren Trillern und erst recht bei italienischen Verzierungen hat man mehr Freiheiten. Ob das dann allerdings Reflexe sind, wage ich zu bezweifeln - bei solchen Verzierungen steht eher die notwendige Gesanglichkeit der Verzierung im Vordergrund. Ein Verzierung soll in der Regel nicht so klingen, als würde sie von einer Maschine in die Tasten gestanzt.

Der Fingersatz von Fitch kommt mir recht cembalotypisch vor

Das Gegenteil ist der Fall - auf dem Cembalo sind solche Wechselfingersätze untypisch. Auf dem Klavier jedoch sehr sinnvoll, weil sie den Arm einbeziehen (was man auf dem Cembalo vermeidet - da geschehen die Bewegungen überwiegend aus dem letzten Fingerglied).

"Gleicher Fingersatz" bei "Sequenzen" ist zu technisch gedacht. Der Klangwille ist wichtig. Und einen gleichen Klang bekommt man auch mit verschiedenen Fingersätzen hin.

Man bekommt fast alles hin, wenn man es nur genug übt. Allerdings erspart einem das Verwenden günstiger und in Sequenzen weitgehend gleichbleibender Fingersätze viel Übezeit. Und bringt im Eifer des Gefechts Sicherheit und erspart unnötiges Nachdenken.

Ich finde den Vorschlag von Herrn Fitch sehr pianistisch und würde ihn absolut empfehlen. Wenn der nicht auf Anhieb klappt, stimmt etwas Grundsätzliches an der Bewegungs-Choreographie nicht. Daran sollte man dann zuerst arbeiten.

Zuletzt bearbeitet:

S

StefanN

- Registriert

- 24.05.2021

- Beiträge

- 1.078

- Reaktionen

- 601

Danke für die Ausführungen.

Mit dem "so ausnotiert" (ich wusste, dass das etwas unklar ist) meinte ich das von Dir so beschriebene maschinell Ausgestanzte. Jedenfalls: eine Verzierung klingt anders als das metrisch genau ausnotierte Äquivalent.

Ich glaube, ich verstehe den als neuzeitlichen Praller notierten Triller auf b' im ersten Notenbeispiel doch nicht richtig.

Ich würde mit 3 das b' angreifen, und mit 4 (c'') und 2 (a') halt verzieren. Ich verstehe die diskutierten Fingersätze jetzt alle nicht (mit welchem Finger wird dann das g' gespielt?) Hm...

(Den pianistischen Fingerwechsel würde ich auf dem Cembalo nehmen, wenn 8' und 4' drin wären oder Manualkoppel.)

Welches Stück ist das eigentlich? Ich kenne es nicht.

Mit dem "so ausnotiert" (ich wusste, dass das etwas unklar ist) meinte ich das von Dir so beschriebene maschinell Ausgestanzte. Jedenfalls: eine Verzierung klingt anders als das metrisch genau ausnotierte Äquivalent.

Ich glaube, ich verstehe den als neuzeitlichen Praller notierten Triller auf b' im ersten Notenbeispiel doch nicht richtig.

Ich würde mit 3 das b' angreifen, und mit 4 (c'') und 2 (a') halt verzieren. Ich verstehe die diskutierten Fingersätze jetzt alle nicht (mit welchem Finger wird dann das g' gespielt?) Hm...

(Den pianistischen Fingerwechsel würde ich auf dem Cembalo nehmen, wenn 8' und 4' drin wären oder Manualkoppel.)

Welches Stück ist das eigentlich? Ich kenne es nicht.

A

Alter Tastendrücker

- Registriert

- 31.08.2018

- Beiträge

- 4.316

- Reaktionen

- 6.410

Fast vollkommen einverstanden. Das Beispiel B-Dur Partita ist m. E. nicht eindeutig. Es hängt davon ab, ob man das Wörtchen 'und' im Zitat "gestossenen und geschwinden" Noten als aufzählend (entweder a oder b) oder als zweifache Bedingung sieht (mathematisch a und b).

Ich habe früher mit der oberen Nebennote begonnen, würde jetzt aber den Schneller bevorzugen.

Ich habe früher mit der oberen Nebennote begonnen, würde jetzt aber den Schneller bevorzugen.

Zuletzt bearbeitet:

- Registriert

- 17.06.2013

- Beiträge

- 14.586

- Reaktionen

- 27.491

Fast vollkommen einverstanden. Das Beispiel B-Dur Partita ist m. E. nicht eindeutig. Es hängt davon ab, ob man das und im Zitat "gestossenen und geschwinden" Noten als aufzählend (entweder a oder b) oder als zweifache Bedingung sieht (mathematisch a und b).

Ich habe früher mit der oberen Nebennote begonnen, würde jetzt aber den Schneller bevorzugen.

Wobei sowohl C.P.E. Bach als auch andere zeitgenössische Quellen (Johann Friedrich Nagel, Friedrich Wilhelm Marpurg, Johann Samuel Petri) den Schneller ausschließlich mit "zwei kleinen Nötgen" vor der Hauptnote notieren, niemals mit dem Zeichen, dass für den Triller reserviert ist. Und der Pralltriller kann es ja ohnehin nicht sein. Für mich bleibt die Lage in diesem Fall eindeutig - das ist ein regulärer Triller, der mit der oberen Nebennote beginnt.

G

Granados

- Registriert

- 08.02.2022

- Beiträge

- 73

- Reaktionen

- 54

Das Stück ist Händel's Toccata in G moll, HWV 586Ich glaube, ich verstehe den als neuzeitlichen Praller notierten Triller auf b' im ersten Notenbeispiel doch nicht richtig.

Ich würde mit 3 das b' angreifen, und mit 4 (c'') und 2 (a') halt verzieren. Ich verstehe die diskutierten Fingersätze jetzt alle nicht (mit welchem Finger wird dann das g' gespielt?) Hm...

Welches Stück ist das eigentlich? Ich kenne es nicht.

Bei Mick's Notation ist der Fingersatz - wenn man Fitches Fingersatz nimmt - 3 (c) 2 (b) 4 (c) 3 (b) 2 (a) 1 (g)

Wenn man das mit zwei Fingern spielt - 3 (c) 2 (b) 3 (c) 2 (b) 1 (a) 3 (g)

S

StefanN

- Registriert

- 24.05.2021

- Beiträge

- 1.078

- Reaktionen

- 601

Danke.

Warum nicht die gesamte Figur (von d'' bis g') in einer Lage ("g-Moll-Griff") - also ohne Übersatz usw.?

Dachte erst, der Daumen soll historisierend vermieden werden, aber er kommt ja doch zwischendrin zum Einsatz.

(Von Händel kenne ich in der Tat kaum etwas für Clavier solo - "nur" die Suiten mal durchgefingert.)

Warum nicht die gesamte Figur (von d'' bis g') in einer Lage ("g-Moll-Griff") - also ohne Übersatz usw.?

Dachte erst, der Daumen soll historisierend vermieden werden, aber er kommt ja doch zwischendrin zum Einsatz.

(Von Händel kenne ich in der Tat kaum etwas für Clavier solo - "nur" die Suiten mal durchgefingert.)

- Registriert

- 17.06.2013

- Beiträge

- 14.586

- Reaktionen

- 27.491

Dazu hätte aber jemand die historischen Fingersatzregeln gründlich missverstehen müssen...Dachte erst, der Daumen soll historisierend vermieden werden, aber er kommt ja doch zwischendrin zum Einsatz.