kitium

- Registriert

- 09.01.2017

- Beiträge

- 271

- Reaktionen

- 879

Für die, die es interessiert, und die mit dem Material zurecht kommen... hier ein paar weitere interessante Beispiele, weil die Frage schon reizvoll ist:

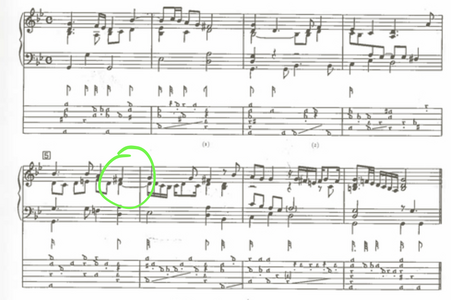

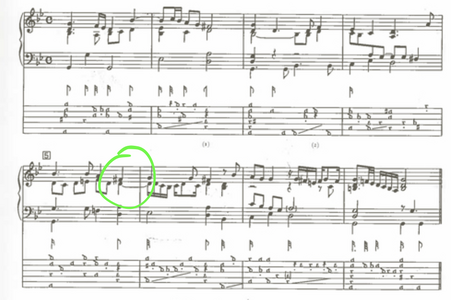

erstmal zur Lachrymae-Pavane: Konfusion als Vorwand kann man ja nicht gebrauchen. Also s. Anhang - die Stelle müsste entweder Takt 6 oder 7 in der vorgelegten Transkription entsprechen, je nachdem, ob die nächsten Takte halbiert sind (wie 4 & 5) oder nicht.

Die Melodie von Rowland/Lord Willoby's Welcome Home, von der es Versionen von Dowland, Byrd u.a. gibt, existiert auch in mehreren Lautentabulaturen. Gleich die 4. Note ist unentschieden (cf Nicolas Vallet, Paradisus musicus, S.47).

Ein bekanntes Beispiel für konsequent verschiedene Lesarten ist Dufays "Le serviteur haut guerdonné":

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9007335q/f99.item

Würde nur die 1. Quelle existieren, gäbe es an sich keinen Zweifel, nur wird man in der "letzten" Phrase (ab dem Ende der 3. Zeile) mehrmals a als as singen wollen, was aufgrund der Seltenheit dieses Tons etwas überraschen mag.

Doch die 2. Quelle (mit Vorzeichen nur auf b) zeigt eine Variante, auf die man bei der 1. Quelle nicht zuletzt wegen der ausdrücklichen Vorzeichen wahrscheinlich nicht gekommen wäre: e statt es. Im Rest des Stückes ist in der Mehrzahl der Fälle einigermaßen offensichtlich, dass e sowieso als es gelesen wird.

Totschlagargument gegen die Behauptung, ein Notenbild impliziere eindeutig eine modale Interpretation, ist natürlich Ockeghems Missa cuiusvis toni.

-

Es geht nicht darum, für Beliebigkeit zu plädieren. Vielmehr: die Anwendung von causae necessitatis & pulchritudinis führen nicht dazu, dass stets ein "richtiger" Ton ermittelt werden könne, doch - und das ist mein Argument - sie genügt für das Musizieren, wenn wir uns darauf einstellen.

Eine Theorie muss imstande sein, die Realität zu erklären. Mir wäre in einem gewissen Sinne Klarheit lieber als (selbst partielle) "Beliebigkeit". Aber die Fakten der Überlieferung entsprechen keiner preskriptiven Theorie.

erstmal zur Lachrymae-Pavane: Konfusion als Vorwand kann man ja nicht gebrauchen. Also s. Anhang - die Stelle müsste entweder Takt 6 oder 7 in der vorgelegten Transkription entsprechen, je nachdem, ob die nächsten Takte halbiert sind (wie 4 & 5) oder nicht.

Die Melodie von Rowland/Lord Willoby's Welcome Home, von der es Versionen von Dowland, Byrd u.a. gibt, existiert auch in mehreren Lautentabulaturen. Gleich die 4. Note ist unentschieden (cf Nicolas Vallet, Paradisus musicus, S.47).

Ein bekanntes Beispiel für konsequent verschiedene Lesarten ist Dufays "Le serviteur haut guerdonné":

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9007335q/f99.item

Würde nur die 1. Quelle existieren, gäbe es an sich keinen Zweifel, nur wird man in der "letzten" Phrase (ab dem Ende der 3. Zeile) mehrmals a als as singen wollen, was aufgrund der Seltenheit dieses Tons etwas überraschen mag.

Doch die 2. Quelle (mit Vorzeichen nur auf b) zeigt eine Variante, auf die man bei der 1. Quelle nicht zuletzt wegen der ausdrücklichen Vorzeichen wahrscheinlich nicht gekommen wäre: e statt es. Im Rest des Stückes ist in der Mehrzahl der Fälle einigermaßen offensichtlich, dass e sowieso als es gelesen wird.

Totschlagargument gegen die Behauptung, ein Notenbild impliziere eindeutig eine modale Interpretation, ist natürlich Ockeghems Missa cuiusvis toni.

-

Es geht nicht darum, für Beliebigkeit zu plädieren. Vielmehr: die Anwendung von causae necessitatis & pulchritudinis führen nicht dazu, dass stets ein "richtiger" Ton ermittelt werden könne, doch - und das ist mein Argument - sie genügt für das Musizieren, wenn wir uns darauf einstellen.

Eine Theorie muss imstande sein, die Realität zu erklären. Mir wäre in einem gewissen Sinne Klarheit lieber als (selbst partielle) "Beliebigkeit". Aber die Fakten der Überlieferung entsprechen keiner preskriptiven Theorie.